2025年河北中考历史试题及答案

一、选择题(本大题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题意)

1.欧洲人最早记录中国时把中国称作“赛里斯”(意为“丝之国”)。公元前后的欧洲文献中涉及中国时多见“远赴赛里斯以取衣料”“生丝、丝线及所成之绸缎”等记载。由此可见,当时欧洲人认为代表中国的物品是( )

A.青铜器B.铁器C.丝绸D.茶叶

2.公元3-5世纪,鲜卑族拓跋部经历了由森林到草原、由草原进入中原的漫长迁徙过程(如右图所示)。在这一过程中,他们( )

A.修筑了贯通全国的道路B.转变了生产生活的方式

C.助推了三国鼎立局面的形成D.结束了南北政权对峙的状态

3.唐朝时这项发明已经出现,到宋朝时由于冶金、采矿等手工业发展和战争的需要,其应用更为广泛。宋仁宗时期,《武经总要》一书专门记载了这项发明的配方及其工艺程序。这项发明在武器上的应用是武器史上的一大革命。“这项发明”指( )

A.造纸术B.印刷术C.指南针D.火药

4.清朝很早就实行禁止私宰耕牛的法律。顺治帝颁行《牛戒汇钞》一书,该书汇辑戒食牛肉的故事,并由顺治帝作序:“农赖牛以耕……律严私宰。”这反映了清初统治者( )

A.重视农业生产B.鼓励商业发展C.严惩官吏腐败D.完善科举制度

5.下面是1921年中国共产党早期组织以“隐语”的方式发出的开会通知。这次“学术讨论会”( )

在暑期放假之际,拟由某教授主持召开教育学术讨论会,敬请贵校务派两名代表,于本月底或下月初来上海法租界蒲柏路女子学校报到。 |

A.宣告中国共产党正式成立

B.提出“政权是由枪杆子中取得的”论断

C.确立了思想建党、政治建军的原则

D.确立毛泽东思想为中国共产党的指导思想

6.从1935年4月至1936年8月,红军三大主力先后过境和留驻四川阿坝地区,当地藏、羌、回、汉等各族民众克服重重困难,为红军筹集大量粮、盐、油和蔬菜等,并与红军一起度过艰难岁月。这表明,红军长征( )

A.使得革命统一战线得以建立B.创造了“工农武装割据”的局面

C.促成了西安事变的和平解决D.得到了当地各族民众的大力支援

7.1984年1月4日,在石家庄市计划工作会议上,能不能让企业实行经营承包责任制,成为矛盾的焦点。会议从早晨8点开到12点,最终通过了实行企业承包等第一批改革方案。据此可知,当时石家庄市( )

A.出现了社会主义改造的高潮B.探索企业经营管理方式的变革

C.开创了对外开放的全新局面D.完善了社会主义市场经济体制

8.下图所示是中国特色社会主义进入新时代以来我国在某方面的发展成就。这一“方面”为( )

A.交通设施B.电信网络C.医疗卫生D.生态环境

9.世界古代文化丰富多彩,下列作品均出自( )

A.古代埃及B.古代印度C.古代希腊D.古代日本

10.1804年,《拿破仑法典》颁布实施。1825年美国路易斯安那州采用了该法典:之后,丹麦、意大利等国的民法典都以该法典为基础:1888-1889年《西班牙民法典》也在体系上接受了该法典。这说明《拿破仑法典》( )

A.推动了启蒙运动的兴起B.加速了美国独立战争的胜利

C.促进了法国大革命爆发D.影响了欧美多国的法治进程

11.经过半年左右的实践,人们逐渐认识到商业和货币流通的重要性。1921年8月,苏俄人民委员会发布指令,改组粮食人民委员部,单独成立国内贸易人民委员部,以全面促进城乡之间的商品流通,恢复商品货币关系。这一指令( )

A.致使农业生产长期停滞B.有利于新经济政策的推进

C.标志着苏联模式的形成D.旨在实现社会主义工业化

12.20世纪80年代,莫桑比克的长期内乱造成了约150万难民,1992年,联合国在为期三年的维和行动中,使该国370多万人得到了救助。2010年海地发生地震后,联合国维和人员帮助海地政府组织救灾,并为民众重建家园提供了有力支援。这说明联合国( )

A.加快了世界多极化的进程B.规范了多边贸易协定

C.反对霸权主义和强权政治D.致力于人道主义援助

二、非选择题(本大题共3小题、共36分)

天干地支历法是中华文明的重要标志之一。《尚书·尧典》记载了“尧制历”一事,尧将羲和观测天文所得的节气信息颁发给四方部落首领及其治下的民众(即为“观象授时”),以倡导民主生产。“观象授时”符合华夏各部落的利益,使得尧部落与华夏其他各部落建立起至惠至信的政治框架。因而,尧确立了其领导华夏的最高权威,成为“天子”。这成为“大一统”学说可以追溯到的最早政治实践。

——摘编自《中华文明史简明读本》等

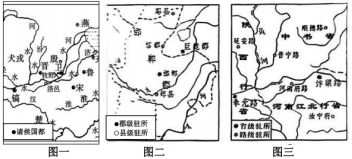

材料二 历代王朝通过制度创新,不断创设因时制宜的制度来适应统一多民族国家发展的历史大势,以下三幅示意图依次体现了西周、秦朝、元朝管理地方的政治制度。

——摘编自《中国历史地图集》等

(1)根据材料一,指出“尧制历”在政治方面的作用。(2分)

(2)根据材料二并结合所学知识,依次写出上述三个朝代管理地方的政治制度。(6分)

(3)综合上述材料和问题,请你归纳出一个学习主题。(2分)

14.阅读材料,完成下列要求。(14分)

建成教育强国是近代以来中华民族梦寐以求的美好愿望。

材料一 1943年,晋冀鲁豫边区教育厅编审委员会审定出版了一套课本(右图为其中一册),其绝大多数内容围绕为什么要抗战,如何抗战,谁来抗战、抗战的结局等主题展开。

——摘编自《中国近现代教科书史》等

材料二 新中国经过70多年艰苦卓绝的探索,彻底改变了文盲众多、人才匮乏的教育弱国面貌,发展为体量庞大、人才辈出的教育大国。

新中国教育发展状况表(部分)

1949年 | 全国80%的人口是文盲,小学入学率不到20%,高校在校生仅有11.7万人 |

1978年 | 3月18日,全国科学大会召开,知识和教育重新赢得了人们的尊重 |

1986年 | 六届全国人大四次会议通过《中华人民共和国义务教育法》 |

1995年 | 中共中央、国务院提出实施“科教兴国”战略 |

2000年 | 实现了基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲的战略目标 |

2012年 | 全国财政性教育经费首次突破2万亿元,占GDP比例首次超过4% |

2020年 | 九年义务教育巩固率为95.2%,义务教育普及程度达到世界高收入国家的平均水平。职业教育快速发展,高等教育由大众化阶段向普及化阶段迈进,普通本专科招生967.45万人,研究生教育招生超过110万人 |

——摘自国务院《中国共产党尊重和保障人权的伟大实践》等

材料三 到2027年,教育强国建设取得重要阶段性成效,拔尖创新人才不断涌现。到2035年,建成教育强国,基础教育普及水平和质量稳居世界前列,教育现代化总体实现。

——摘自《教育强国建设规划纲要/2024-2035年)》

(1)课本内容烙有鲜明的历史印记。指出材料一中课本内容所承载的历史使命。(3分)

(2)根据材料二,指出新中国成立70多年来教育整体面貌发生了怎样的变化。(2分)并结合所学知识探究教育发展的原因。(6分)

(3)综合材料一、二、三和上述问题,请你谈谈如何为教育强国建设作贡献。(提示:从个人成长、学校育才中任选一个角度作答)(3分)

15.阅读材料,完成下列要求。(12分)

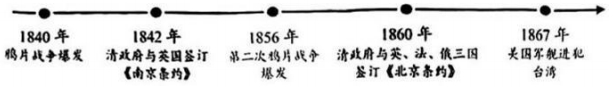

材料一 19世纪中期,中国面临着前所未有的大变局。下面时间轴列出了“变局”中的部分史事。

材料二 20世纪中期,中国实现了历史性转变。下表列出了“历史性转变”中的部分史事。

时间 | 事件 |

1949年 | 中华人民共和国成立 |

中苏建交 | |

1953年 | 抗美援朝战争胜利 |

中国首次提出和平共处五项原则 | |

1955年 | 中国参加万隆会议 |

1964年 | 中国第一颗原子弹爆炸成功 |

——以上摘编自义务教育教科书《中国历史》等

(1)根据材料一和所学知识,从世界历史的角度概括这一“变局”出现的原因。(2分)并根据时间轴指出列强侵华的方式。(2分)

(2)从材料二中任选一个史事,并结合所学知识简要说明这一史事的国际背景和世界意义。(6分)

(3)纵观中国19世纪中期的“变局”和20世纪中期的“历史性转变”,谈谈你从中得到的启示。(2分)

参考答案

一、选择题(共24分)

1.C 2.B 3.D 4.A 5.A 6.D 7.B 8.A 9.C 10.D 11.B 12.D

二、非选择题(共36分)

13.(1)政治作用:建立尧部落与各部落的政治联系,确立其领导华夏的最高权威。

(2)政治制度:

·西周:分封制;

·秦朝:郡县制;

·元朝:行省制。

(3)学习主题:中国古代政治制度的演变与发展。

14.(1)历史使命:宣传抗战思想,动员民众参与抗战,凝聚民族抗战力量。

(2)变化:从教育弱国发展为教育大国,基础教育普及、高等教育规模扩大、教育质量提升。

原因:·国家独立与民族解放(新中国成立);

·法律保障(《义务教育法》颁布);

·战略推动(“科教兴国”战略);

·财政投入增加;

·重视知识与教育(全国科学大会召开)。

(3)个人角度:

·树立远大理想,珍惜受教育权利,努力学习科学文化知识;

·战略推动(“科教兴国”战略);

·财政投入增加;

·重视知识与教育(全国科学大会召开)。

(3)个人角度:

·树立远大理想,珍惜受教育权利,努力学习科学文化知识;

·培养创新精神与实践能力,争做拔尖人才;

·传承抗战时期的学习精神,克服困难,全面发展。

15.(1)原因:工业革命后,西方列强为开拓市场和掠夺原料,对外殖民扩张。

侵华方式:军事侵略(战争)、签订不平等条约。

(2)示例:中华人民共和国成立

·国际背景:二战后,世界殖民体系瓦解,社会主义阵营与资本主义阵营对峙。

·世界意义:壮大了世界和平、民主和社会主义力量,鼓舞了被压迫民族和人民的解放斗争。

(3)启示:落后就要挨打,只有国家独立、自强才能实现民族振兴;坚持自主发展,积极应对时代变局。