2025年山西普通高中学业水平选择性考试历史试题及答案

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 考古学者认为,山西省芮城县清凉寺墓地第三期遗存具有龙山文化特征。其中,部分大型墓存在殉人现象,有玉器和彩绘陶器等随葬品,而仅可容身的小型墓无随葬品。据此推知,当时( )

A.礼乐制度初步形成B. 祭祀仪式规范C. 奴隶制国家已出现D. 阶层分化明显

2. 北魏孝文帝任命元桢担任长安镇都大将、雍州刺史。出任前,孝文帝称赞元桢“孝行著于私庭,令间彰于邦国”,并告诫他到任后要绥抚饥民,切勿“恃亲骄矜,违礼僭度”。这反映出孝文帝( )

A. 崇尚儒家礼教B. 倚重士族支持C. 重视军政建设D. 维护宗室特权

3. 唐弘道元年(683),侍中裴炎改任书中书令,将原设在门下省的政事堂迁至中书省。神龙元年(705),豆卢钦望担任尚书右仆射,因未获得“同中书门下三品”的称号而无法参加宰相议事会议,这说明唐代( )

A. 宰相的行政权力进一步加强B. 政事堂成为三省权力核心

C. 中枢机构呈现出一体化趋势D. 三省长官可共同商议国政

4. 元代北方的散曲是宋词与北方各民族乐曲的综合产物,其在句式上可根据需要增添衬字;内容上运用大量方言、俚语,语言表现更加自由。这( )

A. 反映了城市经济的繁荣B. 体现了多元文化的融汇

C. 得益于市民阶层的兴起D. 受到了儒学复兴的影响

5. 下表为清代雍正至乾隆时期云南等三省及全国(各省)人丁数统计表(单位:口),表中三省人丁数变化的主要原因是( )

云南 | 广西 | 贵州 | 全国(各省) | |

雍正二年(1724) | 145240 | 202711 | 21388 | 25284818 |

乾隆十四年(1749) | 1946173 | 3687725 | 3075111 | 177495039 |

乾隆三十二年(1767) | 2148597 | 4706176 | 3441656 | 209839546 |

A. 自然环境的改造B. 摊丁入亩的实施C. 改土归流的推行D. 高产作物的推广

6. 1905年前后,外务部陆续收到绅商、华侨、学生等群体发来的电报,内容涉及外国强占领土、革新政治等,清政府对部分电报限收后,《新闻报》《申报》等报纸设立“公电”栏目对电报内容予以刊载。据此可知,近代传媒( )

A. 助力民众表达救亡诉求B. 促使改良派转向革命

C. 推动清政府的政治改革D. 加速外交政策的转变

7. 1923年9月,瞿秋白在《自民权主义至社会主义》中指出,“要劳工阶级真正彻底觉悟资产阶级假民权主义的不可信,决不是几本书可以办到”,而必须积累“实际普遍的政治经验”。这表明早期中国共产党人认识到应该( )

A. 制定民主革命纲领B. 引导群众理论联系实际

C. 推翻资产阶级专政D. 发动工人投身革命斗争

8. 1948年11月,中共冀中区党委指出,由于此前区党委“没有认识到城市工作的重要”,今后城市工作总的方针“就是贯彻政策,发展经济,加强城市建设与管理工作,认真的解决贫苦市民生活(问题)……从多方面建设我们的城市”。这一方针旨在( )

A. 激发人民支援前线的热情B. 适应解放区建设的新形势

C. 提高干部管理城市的水平D. 推动城乡经济结构的转变

9. 1953年,农业部决定在全国范围内试办国营农业机器拖拉机站,帮助组织起来的农民耕种、收割,机耕土地的粮棉产量普遍高于传统耕种土地粮棉产量的30%以上。这对很多尚未入社的农民触动很大,他们纷纷要求加入合作社,这有利于( )

A![]() 农村经济全面恢复B. 土地改革顺利进行

农村经济全面恢复B. 土地改革顺利进行

C. 农村生产关系变革D. 农业机械化![]() 实现

实现

10. 下表中国工业产值统计表(单位:亿元),表中的数据变化说明,这一时期我国( )

1977年 | 1988年 | 1991年 | |

工业总产值 | 3725 | 18224.58 | 26625 |

国有工业 | 2869.37 | 10351.28 | 14955 |

集体工业 | 855.63 | 6587.49 | 8783 |

城乡个体工业 | 790.49 | 1287 | |

其他经济类型工业 | 495.82 | 1600 |

A. 工业布局调整效果显著B. 市场经济起主导作用

C. 现代企业制度不断完善D. 所有制结构逐步优化

11. 波斯帝国早期,被征服地区的许多官吏、制度得到保留,外族的文字、宗教广泛传播。大流士登上王位后发起改革,推广波斯人主导的行省、军区制度,用波斯文字刻写国家的重要铭文,立波斯人信奉的祆教为国教。大流士上述举措的顺利实施( )

A. 扩大了波斯文明的影响B. 缓和了外族与波斯人的矛盾

C. 完善了帝国的官僚体系D. 革除了西亚君主制度的积弊

12. 13世纪中叶,法国的一些贵族和富裕市民热衷于穿着精美的服装。1279年,国王腓力三世专门颁布法令,规定了男性每年购买长袍的数量:大领主可购5件,贵族和宫廷侍从可购2至4件,财产超过1000利弗尔的市民可购1件。由此可见,在当时的法国( )

A. 市民地位上升B. 手工工场兴起C. 社会等级分明D. 贵族特权加强

13. 16世纪,意大利人巴尔巴罗为校订、翻译古罗马建筑论著,曾向一位泥瓦匠出身的建筑师寻求帮助;德意志人阿格里科拉在撰写关于采矿的著作时,吸收了矿工传授的知识。这些学者( )

A. 注重提升人的社会地位B. 复兴了希腊罗马古典文化

C. 重视发挥人的聪明才智D. 推动了人文主义教育兴盛

14. 1812年,英国格拉斯哥商会对从事美洲贸易的商人表示感谢,因为他们不仅扩展了烟草、棉花等贸易,而且“不惜花费大量时间支持创办我们这个城市的制造业”。这些制造业“现在为整个王国带来很大好处”。这表明( )

A. 新型特许公司促进了美洲贸易

B. 英国制造业与大西洋贸易联系密切

C. 英国依托制造业成为“世界工厂”

D. 资本输出成为英国扩张的主要形式

15. 如图是1942年的一幅苏联宣传画,描绘的情景是:乌拉尔生产的钢铁被制造成炸弹,摧毁了前线的德军坦克。该宣传画反映出( )

A. 敌后民众以钢铁般意志抵抗侵略

B. 苏联为反法西斯战争付出了巨大牺牲

C. 苏军进攻扭转了苏德战场的形势

D. 工业化为争取卫国战争胜利创造条件

16. 1971年8月15日,美国宣布中止美元与黄金的兑换关系。针对这一状况,法国总统蓬皮杜和西德总理勃兰特在12月初举行会晤,同意在国际货币体系改革进程中,缩小欧共体成员国间的汇率波动幅度。法德首脑达成的共识( )

A. 缓解了当时严重的经济危机B. 有利于欧洲推进经济一体化

C. 反映出摆脱美国控制的意愿D. 加速了布雷顿森林体系崩溃

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17. 阅读材料,完成下列要求![]()

材料一 在秦汉人的意识中,珍珠是重要的海洋资源。秦朝曾设置名为“采珠”的职官,对珍珠开采进行管理。汉初,社会上层对珍珠颇为偏爱,形成“众贵之”的社会倾向。但是,汉景帝基于现实考量,下诏禁止官吏征发民众开采“黄金珠玉”。汉武帝平定南越后,设置合浦、珠崖等郡。合浦郡因农田少,“不产谷实,而海出珠宝”,所以百姓常以珠贸粮,甚至有人“采珠致产数百万”。东汉时期,合浦郡太守孟尝要求百姓适度开采珍珠,确保能够长期利用珍珠资源,以维持生业,从而保持“商货流通”。

——摘编自王子今《秦汉海洋文化研究》等

材料二 根据珍珠生长规律,明朝设置了间隔开采的制度。明前期,官方开采珍珠基本控制在十年一采,甚至三十年一采,收获量非常大;后期多次突破旧制,频繁开采,以至明末合浦几乎无珍珠可采。明朝沿用宋元以来的职业开采及分户管理制度,部分疍户成为南海珍珠专采制度下的职业户。由于潜水采捕具有危险性,为了保障安全、提高效率,疍户不断更新采捕技术。改良过的潜水捕捞法,增加了防护设备,延长了水中开采珍珠的时间。

——摘编自侯甬坚等编著《中国环境通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,从珍珠开采业的发展,分析秦汉时期的国家治理。

(2)根据材料并结合所学知识,总结中国古代珍珠开采的历史经验和教训。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 抗日战争时期,日军占领山西大部后,陕甘宁边区军民与日军隔黄河对峙。1938年至1940年,日军向边区河防阵地发起过数十次进攻,企图强渡黄河、摧毁边区。八路军留守兵团以及三五九旅在边区人民群众支持下,修筑了上千里的坚固河防工事。八路军经过七十余次大小战斗,侧后出击、“半渡而击”,粉碎了日军的进攻,取得了河防保卫战的胜利。

——摘编自西北五省区编纂领导小组编《陕甘宁边区抗日民主根据地·回忆录卷》

材料二 1937年9月,陕甘宁边区政府成立。边区西接甘肃、宁夏,北接绥远,东邻山西,成为保卫西北的锁钥、控制华北与西北的战略支点,也是坚持全民族抗战的重要后方。晋、陕间的黄河河段是边区通向各抗日根据地的唯一通道。边区的食盐、皮毛、石碱、毛织品等通过此河段运至山西碛口等地,再销往其他地区。边区需要的棉花、纸张、五金、颜料等,大部分也由此输入。

——摘编自陕西省档案馆等编《陕甘宁边区政府文件选编》等

(1)根据材料一,概括陕甘宁边区取得河防保卫战胜利的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明陕甘宁边区河防保卫战胜利的意义。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 近代以来,西方对非洲的认知经历了一个演变过程,15世纪,欧洲殖民者侵入非洲海岸地区,他们在游记中对非洲的描述存在着种族主义偏见。19世纪30至90年代,西方国家有组织地开展了大规模的非洲内陆考察活动,搜集了丰富的地理和人文资料,为殖民者提供了商品市场和自然资源的情报。20世纪中期,西方逐渐从非洲大陆退出,为谋求仍能对非洲国家保持影响,他们的非洲研究扩展到政治、经济、法律、历史、教育等领域,并呈现出综合化趋势。

——摘编自(布基纳法索)J.基-泽博主编《非洲通史》等

材料二 中国人认识非洲甚早,唐代《经行记》和宋代《诸蕃志》都有关于非洲的记载。新中国成立以来,中非交往与合作的持续展开促使中国人进一步认识、研究非洲。万隆会议后,中国积极支持和援助非洲,成立了相关研究机构。改革开放后,中国经济的发展及中非经济联系的加强,使学者们有了更多实地调研、国际交流的机会。中国的非洲研究范围不断扩大,也满足了政府、企业和民众详细了解非洲的需求。近些年来,学者们客观看待非洲对世界文明的贡献,强调非洲人的历史主体性,同时“互利共赢”“和谐世界”等中国话语概念也逐渐被非洲学者所采用。

——摘编自刘鸿武《“非洲学”的演进形态及其中国路径》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西方关于非洲认知的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,阐述中国的非洲研究的历史使命。

20. 阅读材料,完成下列要求。

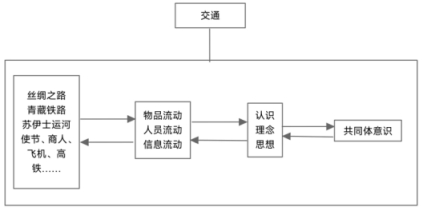

材料 《周易》云:“天地交而方物通也,上下交而其志同也。”交通,有“交和会通”之意。历史的进步因交通而实现,人类的文明因交往交流交融而发展。如图反映了某学者以“交通”为主题认识历史的思维过程。

选取“交通”之外![]() 任一主题,参照如图认识历史的思维过程,结合所学历史知识,拟定一个论题并加以阐释(要求:明确写出所选主题,史观正确,论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰。)

任一主题,参照如图认识历史的思维过程,结合所学历史知识,拟定一个论题并加以阐释(要求:明确写出所选主题,史观正确,论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰。)

参考答案

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

【1题答案】

【答案】D

【2题答案】

【答案】A

【3题答案】

【答案】C

【4题答案】

【答案】B

【5题答案】

【答案】C

【6题答案】

【答案】A

【7题答案】

【答案】D

【8题答案】

【答案】B

【9题答案】

【答案】C

【10题答案】

【答案】D

【11题答案】

【答案】A

【12题答案】

【答案】C

【13题答案】

【答案】C

【14题答案】

【答案】B

【15题答案】

【答案】D

【16题答案】

【答案】B

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

【17题答案】

【答案】(1)国家治理:中央集权下的经济管控;政策的灵活性与现实考量;区域经济的差异化管理。

(2)经验:制度化管理与可持续开发相结合。技术创新与安全保障相结合。经济与民生并重。教训:过度开采导致资源枯竭;政策制定需避免急功近利。

【18题答案】

【答案】(1)原因:八路军留守兵团与三五九旅的英勇作战;边区人民群众的支持;修筑了坚固的河防工事;采取“侧后出击、半渡而击” 的战术策略。

(2)意义:粉碎了日军强渡黄河、摧毁边区的企图,保卫了陕甘宁边区的安全;巩固了边区作为战略支点和抗战后方的地位;保障了边区与各抗日根据地之间的物资运输通道;为全民族抗战提供了稳定的后方支持,增强了抗战信心。

【19题答案】

【答案】(1)特点:种族主义偏见显著;以经济掠夺为导向;后殖民时代的延续性控制。

(2)历史使命:破除西方话语霸权,重构非洲文明叙事;构建平等互鉴的知识体系;服务中非共同发展实践;培育非洲自主发展能力。

【20题答案】

【答案】主题:贸易;论题:贸易通过物质交换、文化互渗与制度互鉴,推动人类文明从孤立走向共生。 阐释:贸易以实体通道为基,如丝绸之路连接东西,促进丝绸、瓷器与香料流通,催生广州、威尼斯等枢纽城市。其核心在于要素流动:商品(明清白银重塑全球经济)、人员(阿拉伯商传播造纸术)、技术(华工带农业革新)的跨域互动,瓦解封闭经济。更深层驱动理念交融,如儒家伦理影响英国茶文化,欧洲借《论语》批判教权,贸易成为价值观调适媒介。最终导向共同体意识:汉匈“关市”缓和冲突,格劳秀斯“海洋自由论”打破垄断,《区域全面经济伙伴关系协定》则彰显共赢逻辑,证明贸易能将文明孤岛锻为命运整体。综上可知,从张骞凿空西域到当代多边体系,贸易始终以“交换、融合、创新”为主线,使人类超越地理隔阂与文化偏见,迈向休戚与共的文明新形态。