2024年湖北武汉中考历史试题及答案

1. 一次,孔子的弟子子贡提出一个问题:有没有一个观念一个人一生都应该践行?孔子说有,这个观念就是“恕”。孔子认为,“恕”就是人与人相处,应该设身处地,将心比心,换位思考。这表明孔子主张( )

A. 无为而治 B. 仁者爱人

C. 以法治国 D. 民贵君轻

2. 下图是小历同学根据课堂学习内容绘制的思维导图。依此判断,他学习的是( )

A. 江南地区的开发 B. 北方各族的内迁

C. 黄河流域的统一 D. 中外文化的交流

3. 下图是甘肃出土的唐朝三彩骑俑队列,其中的女骑俑束着典型的汉式头饰,身穿窄袖紧身衣。我国其他多个地区也出土了同时期的类似三彩人物俑,印证了当时人口构成的多元性。材料反映出这一时期的时代特征是( )

A. 动荡与变革 B. 繁荣与开放

C. 封闭与危机 D. 侵略与反抗

4. 明末清初,汉口镇沿汉水至入长江口一线发展,绵延十余里,是华中地区最大的棉花市场和茶叶集散地,百姓所需的米、盐、油、木材、布匹、药材等从全国各地集中于此。由此可见,当时的汉口镇( )

A. 人地矛盾突出 B. 工厂制度确立

C. 商品贸易兴盛 D. 自然经济解体

5. 第二次鸦片战争后,江南机器制造总局、天津机器局等兵工厂生产的武器,供应给驻守台湾以及广西、云南等前线的各路清军使用。煤矿、冶铁、纺织等领域建立的民用企业也逐渐改变着社会面貌。这些现象的出现是因为( )

A. 太平天国分土地 B. 洋务运动求富强

C. 维新变法启民智 D. 扶清灭洋御外侮

6. 下图是1912年四川军政府铸造的银币,银币背面上方铸“中华民国元年”,中间铸刻的篆书“汉”字取代了惯例使用的代表封建帝制皇权的蟠龙图案。这一变化可以佐证辛亥革命( )

A. 追求民主共和 B. 掀起实业救国热潮

C. 废除科举制度 D. 推翻北洋军阀统治

7. 胡适认为,《新青年》创造了一个新时代;恽代英说,自从看了《新青年》,渐渐地醒悟过来,真是像在黑暗的地方见了曙光一样;《申报》提到,《新青年》是“新思想的源泉,可以不穷究吗?可以不读吗?”与之对应的历史事件是( )

A. 义和团运动 B. 虎门销烟

C. 新文化运动 D. 北伐战争

8. 1927年,李大钊被捕入狱,面对各种酷刑,他严守党的秘密,写下自述表达了从事革命的初心:“钊感于国势之危迫,急思深研政理,求得挽救民族、振奋国群之良策。”这彰显出李大钊的优秀品质是( )

A. 艰苦奋斗、勤俭节约 B. 谦虚谨慎、不骄不躁

C. 敢闯敢试、勇于创新 D. 坚持真理、坚守理想

9. “当新中国第一辆汽车试车成功,当新中国第一架喷气式战斗机飞过天安门广场上空??当新中国工业无数个‘第一’层出不穷的时候,中国人一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造的时代一去不复返了!”这主要得益于( )

A. 土地改革运动的开展 B. 抗美援朝战争的胜利

C. 第一个五年计划实施 D. 三大改造的基本完成

10. 在参观展览时,小朱同学看到了一段文字:1979年,深圳蛇口工业区率先实行全新的经济管理体制,并第一次按照国际惯例引进外商和外资。这里还诞生了许多突破旧思想束缚、催人开拓奋进的新口号,如“时间就是金钱,效率就是生命”。这段文字反映了( )

A. 改革开放探索 B. “一国两制”实践

C. 科教兴国推进 D. “一带一路”建设

11. 九(3)班开展历史主题辩论会,正方辩手准备了下列论据材料。由此判断,他们陈述的观点是阿拉伯帝国( )

数学:将印度人创造的计数法改造成“阿拉伯数字”,并传入欧洲 文学:《天方夜谭》生动反映了帝国境内各族人民以及印度、中国等东方各国人民的生活习俗和风土人情 医学:《医学集成》总结了希腊、波斯和印度的医学知识,长期被欧洲医学界奉为经典 |

A. 注重法治建设 B. 垄断亚非欧贸易

C. 建立国际秩序 D. 沟通东西方文化

12. 新航路开辟后,葡萄牙人来到亚洲,一方面让东南亚的香料有了更多的销路,另一方面让欧洲人的餐桌上增加了调味品。美洲大陆的发现,让美洲的玉米和甘薯经过漫长的传播道路,跨越半个地球来到了中国。这反映出新航路开辟( )

A. 密切了世界联系 B. 发展了近代自然科学

C. 推动了教育普及 D. 引发了资产阶级革命

13. 莎士比亚的《哈姆雷特》体现了文艺复兴时期的时代风貌和社会本质,巴尔扎克的《高老头》再现了法国19世纪早期纷繁复杂的社会图景。这两部作品的共同之处是( )

A. 抨击奴隶制度 B. 讴歌工人运动

C. 谴责殖民掠夺 D. 反映社会现实

14. 学校谈古论今社团围绕“现代世界的基本特点”开展探究学习,搜集整理了如下资料,他们探究的是( )

领域 | 相关资料 |

政策 | 网络强国战略、“互联网+”行动计划、国家大数据战略 |

科技 | 云计算、物联网、移动互联网、人工智能 |

生活 | 移动支付、共享出行、电子商务、智慧城市 |

A. 从国际组织看世界多极化 B. 从跨国公司看经济全球化

C. 从创新驱动看社会信息化 D. 从区域特色看文化多样化

第Ⅱ卷(非选择题共64分)

二、非选择题(共6小题,共64分)

15. 【丝绸与中华文明】

材料一

“五星出东方利中国”织锦发现于古代西域精绝国遗址。精绝国是丝绸之路的必经之地,曾接受汉朝西域都护统辖。“五星出东方利中国”织锦面积不大,但色彩极为丰富,代表了当时丝织技术的高超水平,反映了以精绝国为代表的西域民众对中央王朝的认同。

——摘编自郑茜《何以中华》等

材料二

中国最早的文字甲骨文中出现了桑、蚕、帛以及偏旁从丝的100多个与丝有关的字;造纸术和印刷术的发明直接受到制丝过程中产生的丝茸沉淀物与凸版印花技术的启发;汉代以来,丝织物不断西传,成为古代中国与西方诸国进行经济交流的主要产品。丝绸延绵数千年,至今依旧光耀神州,已成为国家文化的名片,将中国货通世界、与世交好的愿景传递。

——摘编自林梅村《丝绸之路考古十五讲》等

(1)根据材料一,指出这一考古发现蕴含的历史信息。

(2)根据材料二并结合所学,概括丝绸在中华文明发展史上的重要作用。

(3)学校准备开展“建设一带一路,讲好中国故事”历史研学活动,请你从丝绸的历史意义与现实价值的角度拟定一个活动主题。

16. 【团结与革命实践】

材料一

——摘编自林宏伟、高永中《中国共产党历史画典》等

材料二

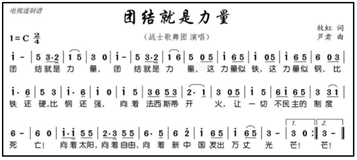

《团结就是力量》是1943年秋在中国共产党领导下的晋察冀边区创作的歌曲。歌中“这力量是铁,这力量是钢,比铁还硬,比钢还强,向着法西斯蒂开火”表达了中国人民抗击日本侵略者的坚强意志。

——摘编自刘习良《歌声中的20世纪》

材料三

1949年9月25日,在一次国旗设计工作座谈会上,毛泽东拿着五星红旗指着说:我们这个图案表现我们革命人民大团结。现在要大团结,将来也要大团结。因此,现在也好,将来也好,又是团结又是革命。

1949年10月1日,毛泽东在天安门城楼上按动电钮,升起了中华人民共和国国旗——五星红旗。

——摘编自杨冬权等《让激情飞扬》

(1)根据材料一并结合所学,分别指出两幅图片反映的历史事件。

(2)根据材料二并结合所学,分析歌曲《团结就是力量》创作的历史背景。

(3)习近平在党的二十大报告中指出,“团结就是力量,团结才能胜利。”根据上述材料并结合所学,运用史实说明“团结”在中国革命实践中的重要性。

17. 【探索与世界发展】

学校历史教师组织学生对历史问题进行论证,以下是同学们对史料进行分析、整理后形成的资料简表:

时代需求 | 人物 | 实践 |

科技创新 | 瓦特 | 1785年,瓦特改进的蒸汽机投入使用 |

奥托 | 1876年,奥托制造出煤气内燃机 | |

本茨 | 19世纪80年代,本茨制造出由内燃机驱动的汽车 | |

社会变革 | 玻利瓦尔 | 19世纪初,玻利瓦尔领导拉丁美洲独立运动 |

列宁 | 1917年,列宁领导俄国十月革命 | |

甘地 | 1920年,甘地号召印度人民开展非暴力不合作运动 | |

和平发展 | 周恩来 | 1955年,周恩来在万隆会议上提出“求同存异”的方针 |

袁隆平 | 20世纪70年代,袁隆平成功培育出籼型杂交水稻 |

(1)根据资料简表,从时代需求与世界发展的角度,请你提炼一个观点。

(2)从资料简表中选择两个史实,结合所学,论证上述观点的合理性。(要求:观点正确,史论结合,条理清晰)

参考答案

【1题答案】

【答案】B

【2题答案】

【答案】A

【3题答案】

【答案】B

【4题答案】

【答案】C

【5题答案】

【答案】B

【6题答案】

【答案】A

【7题答案】

【答案】C

【8题答案】

【答案】D

【9题答案】

【答案】C

【10题答案】

【答案】A

【11题答案】

【答案】D

【12题答案】

【答案】A

【13题答案】

【答案】D

【14题答案】

【答案】C

第Ⅱ卷(非选择题共64分)

二、非选择题(共6小题,共64分)

【15题答案】

【答案】(1)历史信息:当时丝织技术高超;西域民众认同中央王朝。

(2)作用:丝绸催生了大量甲骨文字;造纸术和印刷术的发明直接受到制丝过程的启发;丝绸将中国货通世界、与世交好的愿景传递。

(3)活动主题:丝绸:链接古代与现代、中国与世界的名片

【16题答案】

【答案】(1)历史事件:图一:井冈山会师;图二:红军三大主力会师,长征胜利。

(2)背景:中国人民正在进行全民族抗战;国民政府消极抗日,积极反共。

(3)重要性:只有团结才能取得革命胜利。如国共第一次合作,创办了黄埔军校,取得了北伐战争的胜利;国共第二次合作,取得了抗日战争的胜利。但不团结会极大地损害革命,甚至导致革命的失败。如1927年国民党右派叛变革命,导致大革命失败;抗日战争胜利后国民党反动派发动内战,导致中国共产党和平建国的努力付诸东流。

【17题答案】

【答案】(1)观点:科技发展促进大国崛起。。

(2)论述:18世纪60年代,英国率先开始工业革命。蒸汽机的改进和广泛应用极大地提高了社会生产力,使工业革命得以更快地向纵深发展,人类进入“蒸汽时代”。第一次工业革命大大提高了英国的社会生产力,到19世纪中期,英国已成为世界上第一个工业国家,被称为“世界工厂”。19世纪六七十年代,第二次工业革命开始,内燃机成为主要的动力来源之一,人类进入“电气时代”,美、德等资本主义国家积极融入工业化浪潮,加大对科技的投入力度,使科技创新成果大量涌现,科学研究同工业生产紧密结合,取得了跨越式发展,成为工业化强国。

结论:综上所述,科技发展促进大国崛起,要重视科技教育发展。